Au fil des semaines, j’ai compris que la création s’accompagne surtout d’un acte moins visible mais fondamental : la décision.

Chaque projet auquel j’ai participé m’a confrontée à des choix esthétiques, techniques et/ou stratégiques mais toujours à prendre vite, et dans un cadre complexe.

Le meilleur exemple, c’est le chantier colossal du groupe M6. Suite au rachat et au regroupement de plusieurs chaînes (W9, 6ter, Gulli, Téva, RTL,ParisPremière etc.) dans une plateforme commune, M6+, il a fallu repenser une grande partie des logos, des noms et des cohérences visuelles entre les marques. On a dû modifier certains logos, (notamment trouver une nouvelle formalisation en 2D car la 3D n’est plus en phases avec les tendances graphiques ), adapter des univers très identifiés à un ensemble plus cohérent, mais aussi concevoir un nouveau logo pour “M6 Groupe”, qui rassemble toutes ces entités sans les faire se marcher dessus.

Tout cela sous deux contraintes fortes :

• un timing rapide pour valider, produire et livrer les premières versions

• une grande responsabilité : M6 est une marque puissante, et chaque ajustement a un impact large.

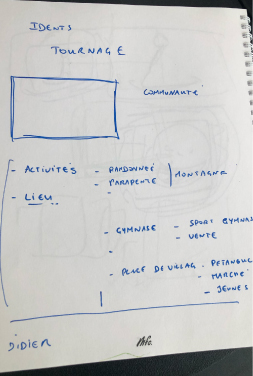

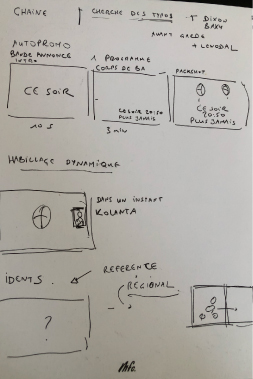

Même chose avec le projet du journal télévisé de la chaîne Nouvelle 19 (liée à Ouest France). Le brief : imaginer l’habillage complet de leur JT de l’identité visuelle au générique, en passant par les jingles, les animations d’antenne et la proposition de logo. Là encore, il a fallu trancher très vite : le travail se faisait en équipe, et devait être transmis rapidement aux monteurs / motion designer, pour que l’habillage prenne vie sans perte de temps. Choisir une typographie, valider une intention d’image ou un rythme de transition, ce n’était pas “une étape parmi d’autres” : c’était le cœur du travail.

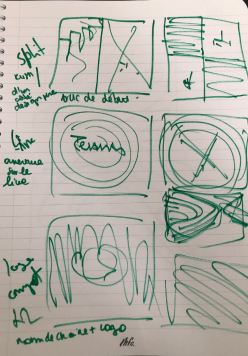

J’ai aussi travaillé sur une future émission Canal+ portée par Antoine de Caunes, autour du cinéma, dans l’esprit du “Cercle”. Il a fallu concevoir une identité graphique déclinable pour tous les écrans plateau, jingles, transitions, générique. Là encore, créer une esthétique, c’est concevoir un système : une mécanique qui fonctionne visuellement, mais aussi facile à décliner pour les équipes internes. Et cela suppose de prendre rapidement les bonnes décisions sur les couleurs, les formes, les hiérarchies d’info, le ton, etc. pour que le motion designer puisse ensuite passer à l’animation dans la foulée.

Je pensais que décider en création signifiait souvent “couper” dans ses idées, renoncer. Mais j’ai appris que c’est l’inverse : décider, c’est clarifier. C’est aller à l’essentiel, dégager une intention forte, lisible, efficace.

C’est aussi une forme d’autonomie que je ne pensais pas avoir si tôt : j’ai été amenée à prendre des décisions graphiques qui avaient un vrai poids dans les projets, car il fallait que ça avance, que ce soit cohérent, et que ce soit beau.

Enfin, ce stage m’a aussi permis de comprendre que dans la création contemporaine, notamment dans le domaine de l’image animée ou du branding télé, la rapidité n’est pas l’ennemie de la qualité.

On peut créer vite et bien, à condition de savoir s’adapter, faire confiance à son œil, à son intuition, et à son équipe.

Loin de me brider, ces délais m’ont au contraire poussée à me recentrer sur ce qui fait sens. J’ai appris à faire des choix, à défendre des directions, à travailler plus efficacement, mais sans sacrifier ma créativité.

Créer, c’est décider et aujourd’hui, je me sens bien plus capable de le faire.