Alors que mon stage touche à sa fin, une nouvelle forme d’étonnement me vient à l’esprit. Non plus liée à la découverte d’un fonctionnement, d’une personne ou d’un environnement de travail, mais à la difficulté de quitter un cadre dans lequel je me suis sentie bien.

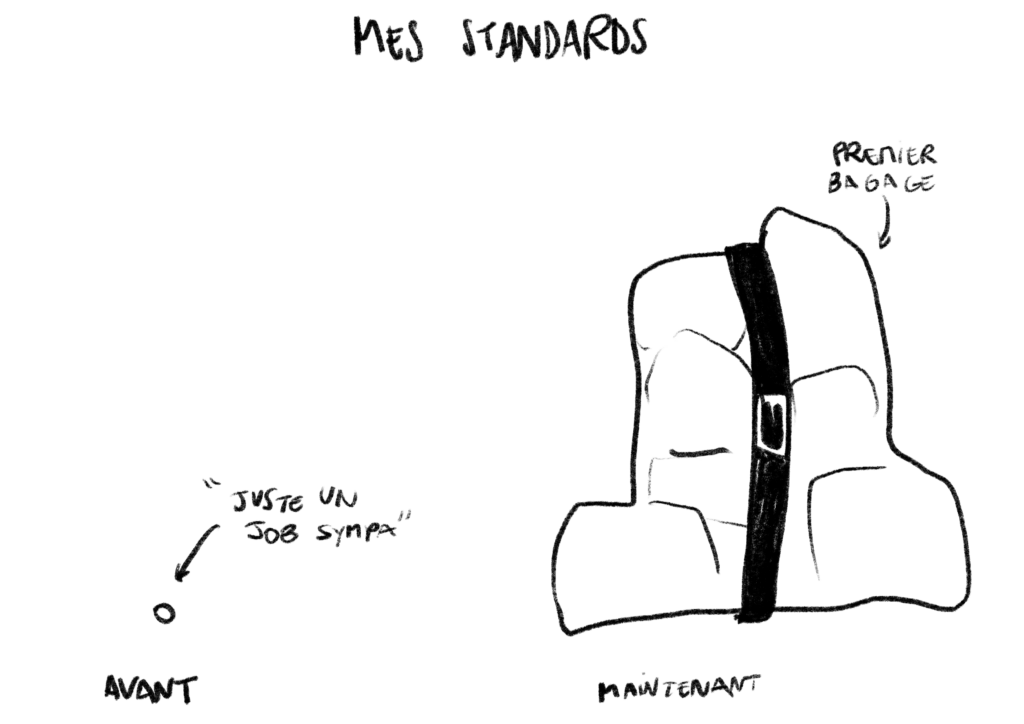

Ces dernières semaines, j’ai pris conscience à quel point ce stage a été plus qu’une simple “expérience professionnelle”.

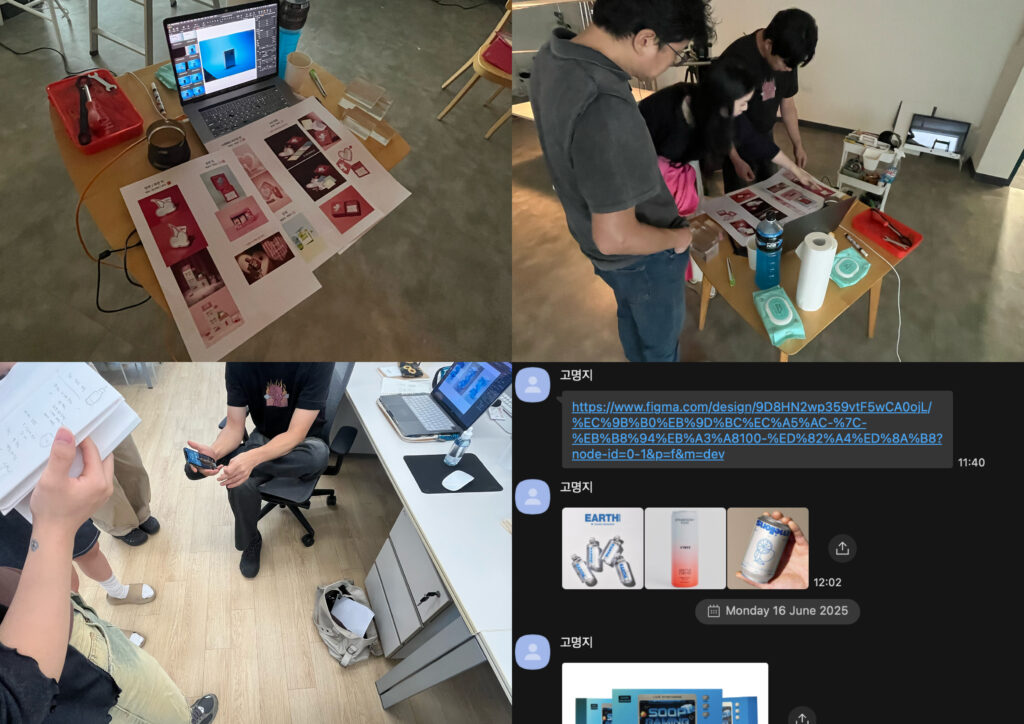

Travailler aux côtés de Saïdath m’a permis de me situer dans un écosystème créatif où la polyvalence, l’écoute, et la fluidité des rôles forment une dynamique de travail vivante, humaine, et surtout, motivante.

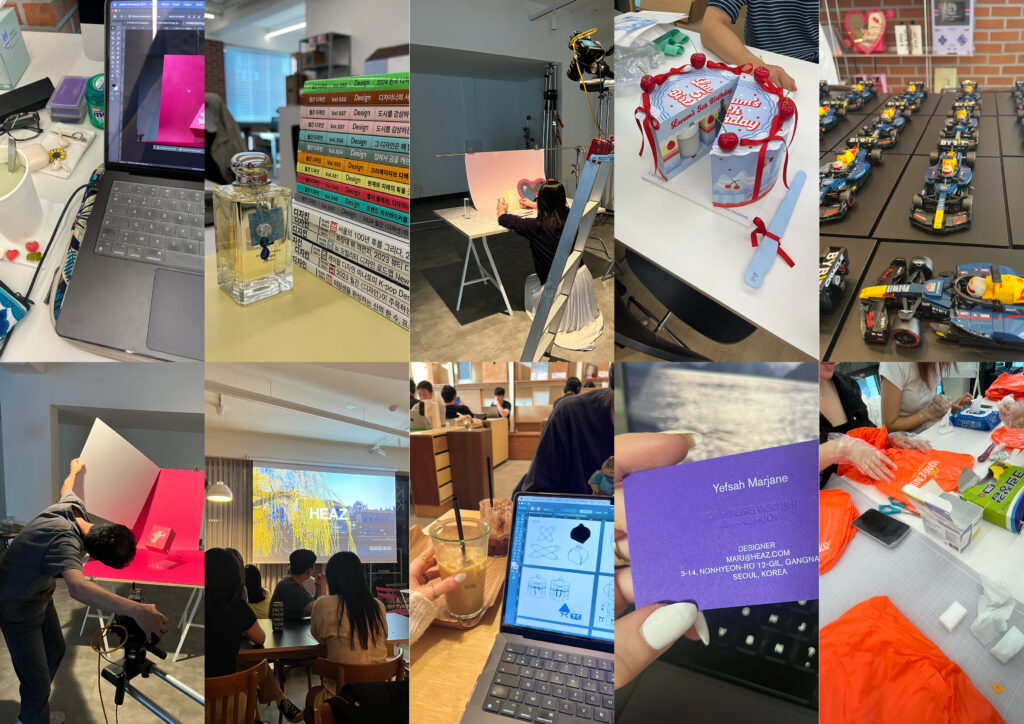

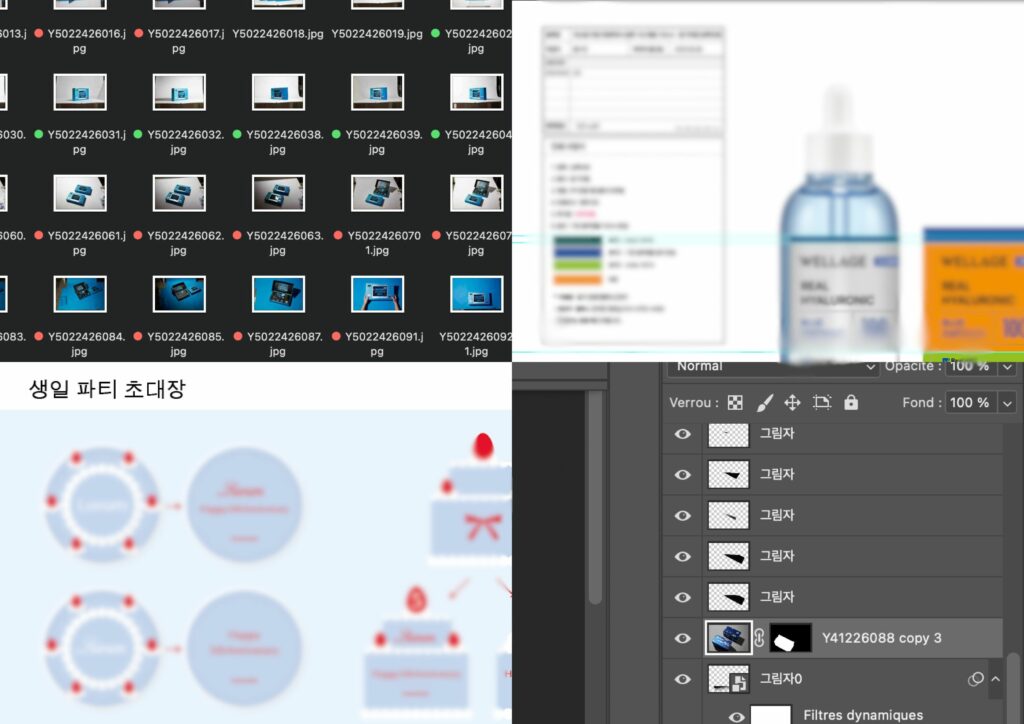

Je termine ce stage avec une forme de gratitude rare. J’ai non seulement développé des compétences concrètes (graphisme, communication, suivi de projet, photographie, accompagnement en shooting, etc.) mais aussi rencontré des gens formidables et surtout acquis une manière de penser le travail autrement. Plus libre, plus sensible et plus humaine.

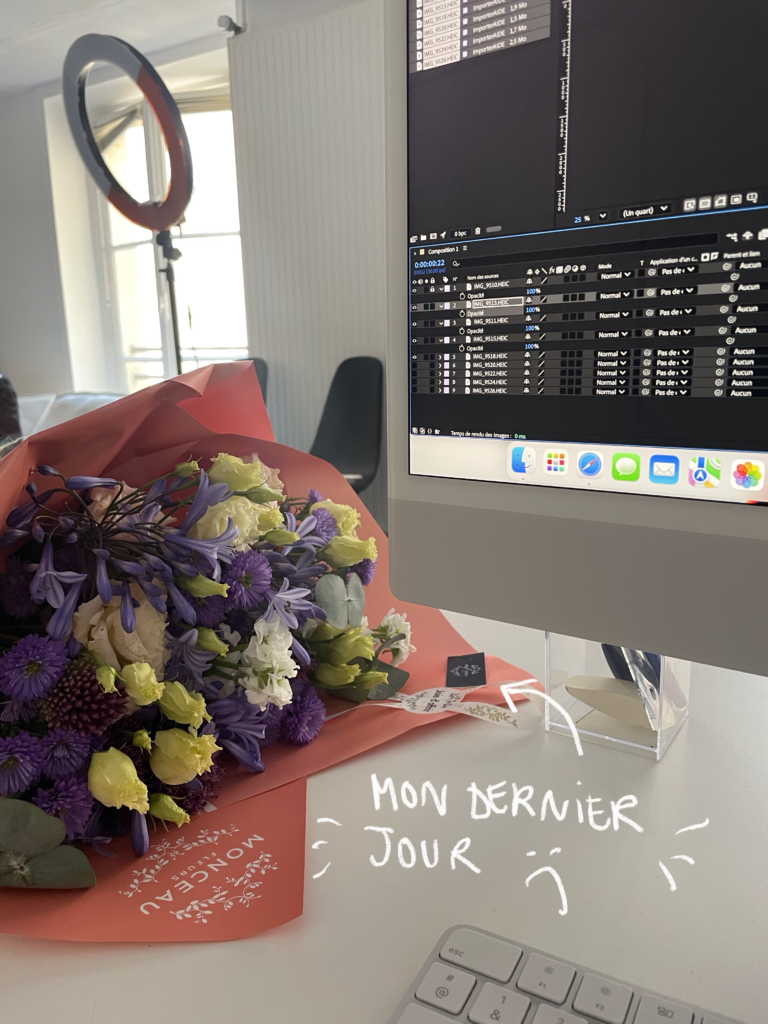

Ce qui m’étonne aujourd’hui, c’est l’intensité avec laquelle je me suis attachée à ce mode de travail. Une structure souple, une relation de confiance, une vision du design qui floute les frontières entre mode, objet, identité, et narration et une réelle volonté de s’améliorer ensemble. À la fin de mon stage Saïdath savait à quel point je m’intéresse au design floral en ce moment et m’a mis en relation avec une amie à elle, fondatrice de House of Prose, un studio floral dont j’admire le travail. Elle a fait aussi pensé à m’offrir des fleurs, un geste qui, mine de rien m’a beaucoup touché. Cette expérience me laisse une trace et me donne envie de continuer à évoluer dans des cadres qui me ressemblent, sans avoir à renier mon identité ni à rentrer dans un moule, comparé aux autres marques avec lesquelles j’ai eu un entretien pour le même poste.

Je crois que ce stage a nourri une forme de réconciliation entre mes aspirations personnelles et ce que je pensais que le “monde pro” attendait de moi. Je me suis longtemps préparée à “faire mes preuves”, à encaisser, à me suradapter. Mais ici, j’ai découvert que l’on peut avancer autrement. Qu’un regard bienveillant n’est pas un signe de faiblesse, mais une vraie force dans le processus de création.

Alors forcément, la question que je me pose maintenant, c’est comment retrouver un cadre aussi sain ? Est-ce que ce stage est une exception, ou un modèle vers lequel je peux tendre dans la suite de mon parcours ?

Est-ce que je vais devoir choisir entre confort humain et ambition professionnelle ?

Je n’ai pas encore les réponses. Mais ce que je sais, c’est que je n’ai plus envie de me faire toute petite pour “mériter ma place”. Ce stage m’a montré qu’il était possible d’être prise au sérieux sans avoir à me durcir, que l’autonomie se construit mieux dans un cadre de confiance que sous la pression, et que le design commence souvent là où la relation humaine est solide.