Pour cette dernière note, il me semblait intéressant de poser la fameuse question : le stage est-il plus formateur que l’école, ou nous apprend-il simplement différemment ?

Bien sûr, la réponse dépend de la qualité de l’enseignement et du stage. Ici, je parle avant tout de mon expérience et de ce qu’elle m’a apporté.

Ces trois derniers mois m’ont fait réaliser à quel point le stage et l’école n’enseignent pas de la même façon. Je ne dirais pas que l’un est “plus formateur” que l’autre, mais plutôt qu’ils se complètent et nous apprennent des choses différentes.

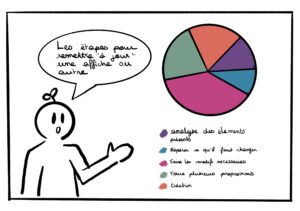

À l’école, on travaille souvent dans un cadre assez libre. On peut explorer, tenter des choses, chercher notre style, sans forcément penser à des contraintes externes. C’est une période d’expérimentation qui permet de se concentrer sur le fond et sur la créativité. Mais en stage, on entre dans une autre logique : il faut répondre à des attentes concrètes, respecter des délais, s’adapter à des demandes précises.

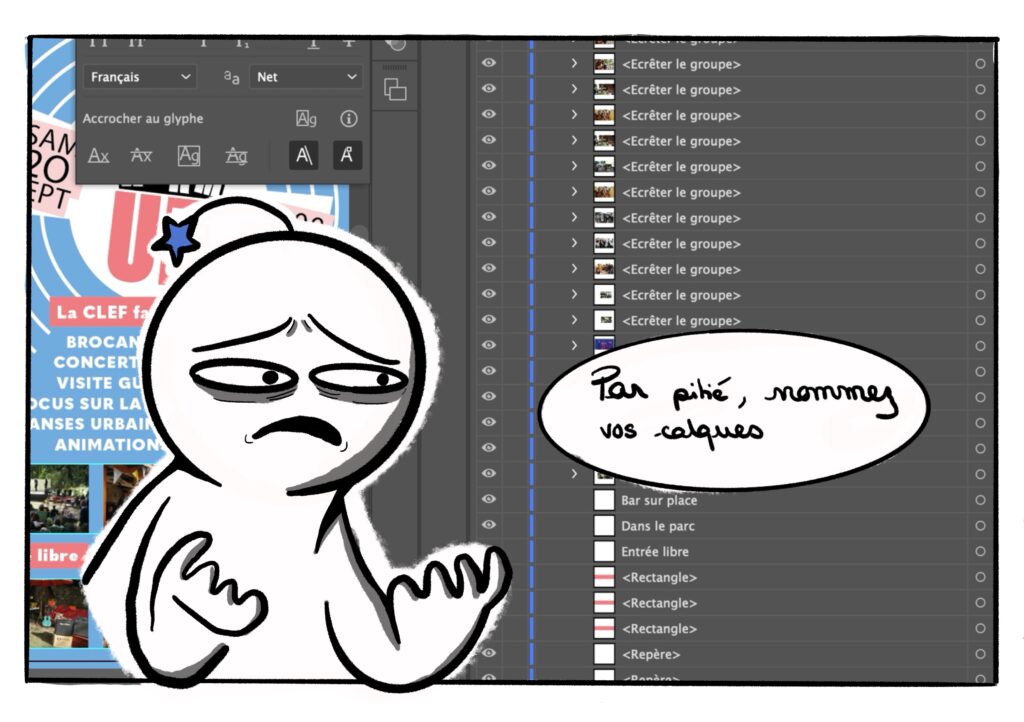

Ici, je me suis retrouvée face à des contraintes nouvelles : des chartes graphiques imposées, des logos à intégrer, des informations à hiérarchiser… Et même si ces règles limitent parfois la liberté créative, elles m’ont permis de mieux comprendre la réalité du métier. J’ai aussi dû reprendre des fichiers créés par d’autres graphistes. Ça m’a beaucoup intéressée de décortiquer leur travail : voir comment ils construisent leurs visuels, comprendre leur logique, et m’en inspirer pour améliorer mes propres méthodes.

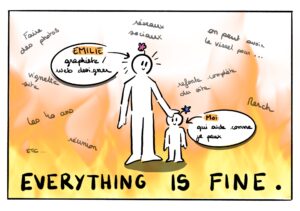

Travailler en équipe a aussi changé ma manière de réfléchir. Quand une idée venait d’un collègue, je devais trouver comment la réaliser techniquement. Parfois ça me poussait à sortir complètement de ma zone de confort et à apprendre de nouvelles techniques. C’est un apprentissage plus spontané, qui vient directement du besoin de résoudre un problème.

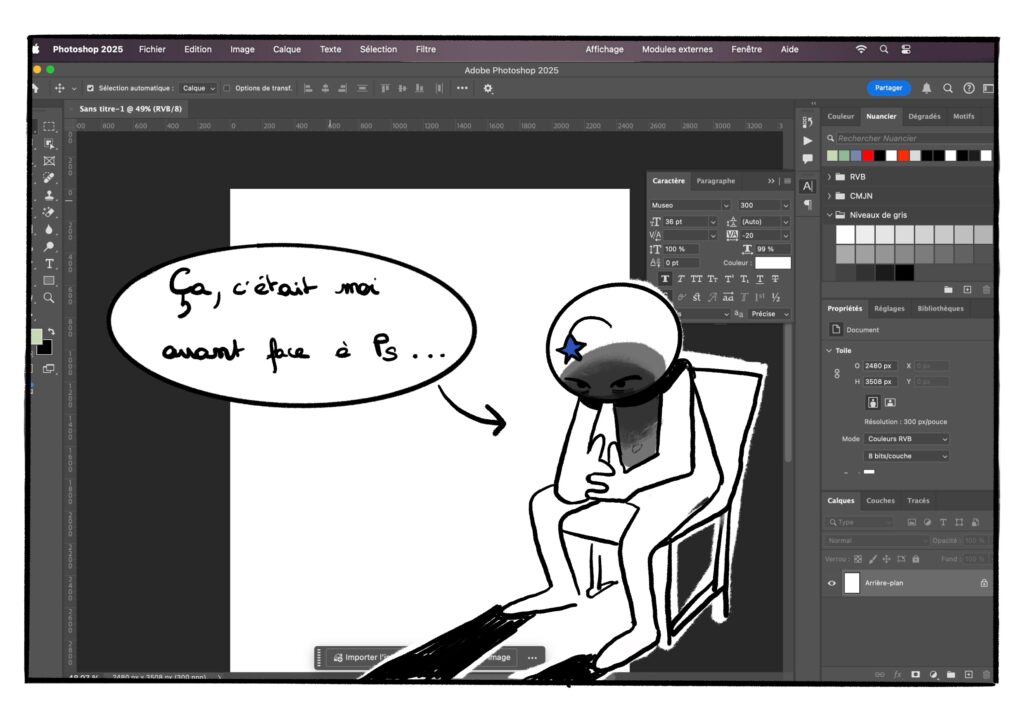

Un exemple concret : dans mon stage, Photoshop est très utilisé. Ce n’est pas un logiciel vers lequel je me tourne naturellement, mais ici j’ai dû m’y plonger. À force de pratique, j’ai compris ce qu’il pouvait m’apporter et j’ai gagné en confiance dessus.

Au final, je ne dirais pas que le stage m’a appris “plus” que l’école, mais il m’a appris autrement. Là où l’école nous donne le temps d’explorer, le stage nous confronte aux réalités du métier : contraintes, travail en équipe, efficacité. C’est une expérience complémentaire qui m’a permis de progresser différemment, tout en me faisant réfléchir à ma façon de travailler.